【0から解説】バーコードの仕組みを理解してシステム導入を成功させよう!

目次

バーコードの仕組みとは?

バーコードは、白と黒の線の幅や余白のパターンによって数値や文字の情報を表現しています。バーコードリーダーは、このバーコードに光を当て、白い部分の強い反射と黒い部分の弱い反射の差を電気信号に変換することで、瞬時に情報を読み取ります。

このようにして読み取られたデータは、流通、物流、小売など多様な現場で活用されており、例えばスーパーのレジでの商品登録や、倉庫での在庫管理、棚卸しといった業務の効率化に貢献しています。バーコードは、アナログな情報をデジタルデータとして高速かつ正確に処理するための重要なツールです。

バーコードの種類と仕組み

バーコードは1次元コードで線の幅と間隔で情報を横方向に表し、主に数値や英字を記録します。対して2次元コードは縦横にデータを配置し、1次元コードの数十~数百倍の大容量データ(文字、画像など)を格納可能です。専用イメージャーで画像として読み取り、高い誤り訂正機能も持ちます。

バーコードの種類に関して詳細はこちら。

1次元コード

1次元コードは、情報が横(水平)方向にのみ表示されるタイプです。細いバー(黒い線)と太いバー、そしてそれらの間にあるスペース(白い部分)の組み合わせによって、特定の数値や文字情報を表現します。バーコードリーダーは、光を当ててその反射の違いを電気信号に変換することで、瞬時に情報をデジタルデータとして認識します。

その構成はシンプルで、主にスタート/ストップパターン、データ部分、そして読み取りエラーを防ぐチェックデジットから成り立っています。記録できる情報量(主に数字と一部の英字)は限られますが、構造がシンプルであるため高速かつ安定した読み取りが可能です。

JANコードやCODE39、CODE128などが代表的な種類として挙げられます。スーパーマーケットの商品パッケージに印刷されているJANコードが最も身近な例です。その他にも、物流現場での商品識別、書籍のISBNコード、医療品や部品の管理など、多岐にわたる分野で広く活用されており、長年にわたり様々な業務の効率化を支える基盤技術となっています。

2次元コード

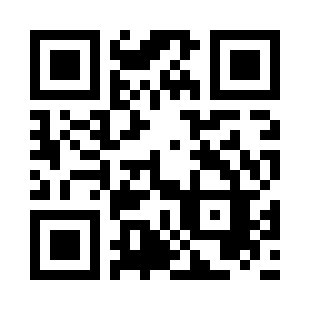

2次元コードとは、水平方向だけでなく垂直方向にもデータを持つことで、より多くの情報を格納できる次世代のバーコードです。点のパターンや正方形のセルを縦横に配置して情報を表現し、専用のイメージャー(カメラのような読み取り装置)がコード全体を画像として捉え、デジタル情報に変換して読み取ります。

1次元コードが主に数字や一部の英字を扱うのに対し、2次元コードは数十倍から数百倍もの情報量を記録でき、数字、英字、漢字、カナ、記号、バイナリデータ、URLなど多様な種類の情報を格納可能です。

その構成は、位置検出用の「切り出しシンボル」、読み取りエラーを訂正する「誤り訂正コード」、データ領域などで成り立ち、この誤り訂正機能により、コードの一部が汚れたり破損したりしても、高い確率で情報を復元して読み取れます。

最も身近な例は、ウェブサイト誘導に使われるQRコードでしょう。その他にも、商品の製造履歴、チケット、物流での追跡、電子決済など、情報量の多さと堅牢性を活かし、幅広い分野で業務効率化と利便性向上に貢献しています。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

バーコードの読み取りから情報を処理する仕組み

バーコードの情報を処理する仕組み

バーコードリーダーがバーコードから読み取った情報は、電気信号に変換され、デジタルデータとして各種システムへ送られます。この「バーコード→情報→システム連携」の仕組みが、業務効率化の鍵です。POSレジシステムでは、商品バーコードをスキャンすると、商品名や価格が瞬時にPOSシステムに送られ、会計処理が行われます。これにより、手入力ミスを防ぎ、レジ業務を迅速化します。物流倉庫では、入荷時や出荷時にバーコードをスキャンすることで、在庫データにリアルタイムで情報が反映されます。これにより、正確な在庫管理や棚卸しが可能となり、誤出荷の削減や業務の効率化に大きく貢献します。バーコードは多様な現場で情報とシステムを結びつけ、円滑な業務遂行を支える重要な役割を担っています。

バーコードリーダーの仕組み

バーコードリーダーは、バーコードの白黒パターンを読み取り、デジタルデータに変換する装置です。リーダーが光を当て、白い部分の強い反射と黒い部分の弱い反射を感知し、電気信号に変換します。リーダー内部のデコーダーがその信号を解析し、バーコードの種類に応じた数字や文字として情報を認識します。

読み取り精度は、光の強さ、バーコードとリーダー間の距離、バーコードの傾き、印刷品質に影響されます。これらの要素が適切であれば、リーダーは高速かつ正確に情報を読み取り、そのデータをPCやPOSシステムなどのホスト機器に送信し、後続の処理へと繋げます。

バーコードの仕組みを理解するメリット

業務改善やミス削減につながる

バーコードの仕組みを理解することは、業務改善やミスの削減に直結します。なぜバーコードが読み取れないのか、エラーが発生する原因を把握できるようになるためです。例えば、バーコードの汚れ、傷、シワ、印刷の不鮮明さ、さらにはリーダーの当て方や角度といった問題点に気づけるようになります。

これにより、単に「読み取れない」で終わらせず、正しいコード設計や、現場での適切な読み取り方法を指導できるようになります。バーコードの特性を最大限に活かした運用を行うことで、手入力による人的ミスを大幅に防ぎ、データ入力の正確性を向上させることが可能です。結果として、業務プロセス全体の改善に繋がり、よりスムーズで効率的なオペレーションを実現する大きなメリットが得られます。

システム導入や機器選定で失敗しにくくなる

バーコードの仕組みを深く理解することは、自社の業務内容や環境に最も適したリーダーやシステムを選定する上で非常に重要です。この知識があれば、導入時の失敗を格段に減らせます。

例えば、読み取り環境が暗い場所か明るい場所か、コードが汚損しやすいか、読み取りスピードがどれくらい必要かなど、具体的な業務環境に合わせたリーダーの選定が可能になります。1次元と2次元コードの違い、それぞれの読み取り方式や接続方法、耐久性といった特性を理解していれば、「現場で使ってみたら読み取りが遅い」「この環境ではエラーが多い」といった問題を未然に防げます。

結果として、無駄なコストをかけずに最適なシステムを構築でき、円滑な業務遂行と投資対効果の最大化に繋がります。

現場スタッフにも説明しやすくなる

バーコードの仕組みを理解すれば、現場スタッフへの説明が容易になり、業務効率が向上します。リーダーがどう読み取るか、なぜ特定の当て方や角度が重要かといった背景を論理的に説明できるようになるためです。

バーコードの汚れや破損、光の反射がエラーに繋がる理由を伝えることで、スタッフは「正しくスキャンする」ことの重要性を理解します。これにより、読み取りトラブル発生時に自身で原因を推測し、その場で初期対応が可能に。結果として、問題解決が迅速化し、業務の効率が大きく向上します。これは教育コストの削減にも繋がり、組織全体の生産性向上に貢献します。

具体的な利用シーンで見るバーコードの仕組み

①コンビニやスーパーのPOSシステム

コンビニやスーパーのPOSシステムは、バーコード活用で成り立っています。商品のバーコードをスキャンすると、リーダーがその情報を読み取り、瞬時に商品名と価格をPOSシステムに送ります。システムは受け取ったデータに基づき、合計金額を計算し、画面に表示します。

この仕組みの大きなメリットは、販売と同時にその商品の在庫数がリアルタイムで自動更新されることです。これにより、手入力による会計ミスや在庫管理のズレが劇的に減ります。また、商品の価格を一つずつ確認する手間が省け、レジ業務のスピードが格段に向上します。バーコードとPOSシステムの連携は、正確な商品管理、会計ミスの防止、そして業務全体の効率アップに不可欠な役割を果たしているのです。

②物流倉庫・製造現場でのバーコード活用

物流倉庫や製造現場では、バーコードが商品や部品のトレーサビリティ確保と作業効率化に不可欠です。

例えば、商品が入荷する際、バーコードをスキャンすると、その商品の識別情報に加え、製造日やロット番号などの情報が瞬時にシステムに読み込まれます。これにより、倉庫内のどこに保管すべきか、あるいは既に入庫済みかなどが正確に把握できます。

バーコードを活用することで、検品作業の効率化、作業時間の大幅な短縮が可能です。また、手入力によるミスや確認漏れを削減し、常に正確な在庫状況や作業の進捗をリアルタイムで把握できるようになります。これにより、製品の追跡が容易になり、サプライチェーン全体の透明性と信頼性が向上。結果として、業務全体の生産性が飛躍的に高まります。

③病院や医療現場でのバーコード活用

病院や医療現場では、バーコードが患者の安全確保と業務効率化に不可欠なツールとして活用が進んでいます。

医薬品のパッケージに印刷されたバーコードをスキャンすることで、ロット番号や使用期限などの情報を正確に管理し、医薬品のトレーサビリティを大幅に強化できます。これにより、供給ルートの追跡や回収作業が迅速化され、品質管理が向上します。

さらに、患者ごとに発行されたバーコード付きのリストバンドを装着し、投薬時や処置時に医薬品や器具のバーコードと照合する「三点照合」を行うことで、誤投薬や取り違いといったヒューマンエラーを効果的に防止します。このように、バーコードは医療現場における安全性を高めると同時に、正確な情報管理と作業の効率化に大きく貢献しています。

④バーコード決済

近年急速に普及しているバーコード決済も、バーコードの仕組みを利用したものです。物理的なカードを必要とせず、スマートフォン一つで支払いが完結する手軽さが特徴です。

主な支払い方式は2種類あります。一つは「コード支払い(MPM方式)」で、利用者がスマートフォンのアプリ上に表示されたバーコードやQRコードを店員に読み取ってもらう方法です。もう一つは「読み取り支払い(CPM方式)」で、店舗に提示されたバーコードやQRコードを、利用者が自身のスマートフォンで読み取り、金額を入力して決済を完了させる方法です。

どちらの方式でも、バーコードに含まれる情報が瞬時に決済システムに送られ、引き落とし処理が行われます。これにより、現金やカードを持ち歩く手間が省け、スピーディーかつ安全な支払いが可能となり、私たちの日常生活に大きな利便性をもたらしています。

まとめ:バーコードの仕組みを理解して業務に活かそう

バーコードは、線の太さや間隔で情報を表現し、機械が瞬時に読み取ることで、高速なデータ処理と正確な情報管理を可能にします。この仕組みを理解することは、業務改善やミス削減に繋がります。読み取りエラーの原因特定や、最適なスキャナー・システム選定が可能になり、導入失敗を防ぎます。また、現場スタッフへ正しい使い方を論理的に説明でき、業務効率向上に貢献します。バーコードの力を最大限に活かすため、その仕組みの理解は不可欠です。

もしバーコードリーダーをお探しの場合、ぜひバーコードのプロフェッショナルである私たちにご相談ください。皆様のビジネスに最適なソリューションを丁寧にご案内させていただきます。本コラムでは、今後も皆様のお役に立つ情報の発信を続けてまいります。

投稿者プロフィール

- 業界27年のベテラン営業マン兼ライター。

積極的に海外からも良い製品を探してくるが基本的にはモノづくり大好き人間。