【完全ガイド】JANコードとは?作成方法や導入時のメリット・注意点を解説!

目次

JANコードとは?

JAN Code(ジャンコード)とは、「Japanese Article Number(日本商品番号)」の略で、日本国内の流通業界で広く利用されている一次元バーコードです。商品パッケージに印刷されており、スーパーマーケットやコンビニなどで日常的に目にすることができます。JANコードを読み取ることで、製造業者や商品種別を瞬時に特定でき、販売・在庫管理の効率化に貢献しています。国際的にはEANコード(European Article Number)や、GTINコードといった名称で呼ばれ、グローバルな商品識別コードとしても利用されています。その他のバーコード種類についてはこちらで解説してます。

JANコードの構成

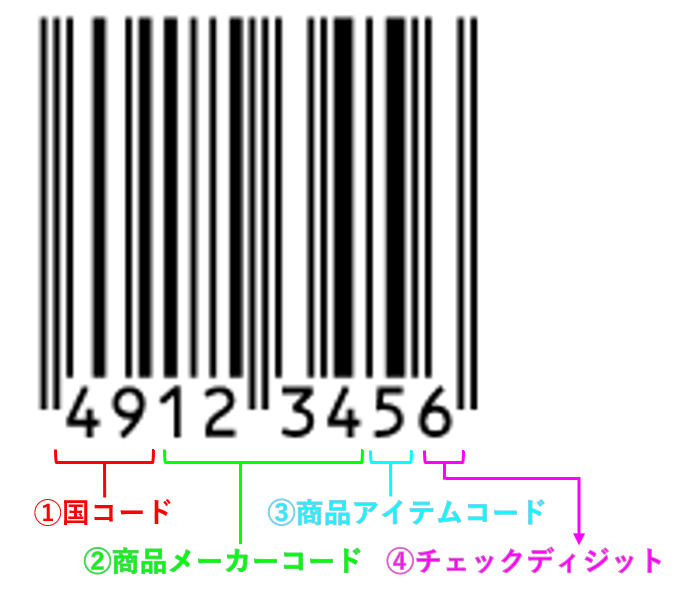

JANコードは、主に13桁で構成される商品識別用コードで、「国コード」「商品メーカーコード」「商品アイテムコード」「チェックデジット」の4つから成り、商品管理や販売時の識別に使われます。

標準タイプ:13桁

JANコードの標準タイプ(JAN-13)は13桁で構成されており、GTIN-13と呼ばれることもあるます。主に一般的な商品に使われる国際的な商品識別コードです。最初の2桁は国コード(日本は「45」や「49」)、続く5桁or7桁が商品メーカーコード、次の3桁or5桁が商品アイテムコード、最後の1桁がチェックデジットです。チェックデジットは他の12桁の数値から算出され、読み取りミスを防ぐ役割を果たします。JAN-13は世界中の流通・小売で利用され、商品の識別・管理を効率化します。

短縮タイプ:8桁

JANコードの短縮タイプ(JAN-8)は、スペースの限られた小型商品向けに設計された8桁のバーコードで、GTIN-8と呼ばれることもあるます。最初の2桁は国コード、次の4桁が商品メーカーコード、次の1桁が商品アイテムコード、最後の1桁がチェックデジットで構成されています。JAN-13に比べて情報量は少ないものの、小型パッケージでもバーコードの印刷が可能なため、化粧品や文房具、菓子などの小売商品で広く活用されています。JAN-8も国際規格に準拠しており、POSレジや在庫管理などでJAN-13と同様に使用できますが使用制限があるため、注意が必要です。

JANコードを導入するメリット

◆レジ業務の効率化と人的ミスの削減

・商品情報の読み取りが迅速かつ正確に行えるため、レジでの精算がスムーズになります。

・手入力によるミスが減り、会計の正確性が向上します。

◆在庫管理・発注業務の自動化と効率化

・商品の入出荷データがリアルタイムで更新され、正確な在庫数を把握できます。

・在庫状況に応じた自動発注が可能になり、品切れや過剰在庫のリスクを低減します。

◆流通全体の業務効率と精度の向上

・サプライチェーン全体で情報が共有され、商品の追跡や管理が容易になります。

・これにより、物流プロセスの無駄が削減され、全体的な業務効率と精度が向上します。

売上の拡大を見込める

JANコードを導入することで、単に商品にバーコードを付けるという作業にとどまらず、売り上げ拡大に直結する多くのメリットをもたらします。まず、オンラインショップや特産品売り場など多様な販売チャネルに対応でき、新規市場への参入が容易になります。また、商品ごとの販売データを活用すれば、消費者の傾向を把握し、効果的なマーケティング施策が可能になります。さらに、売上や在庫をリアルタイムで管理することで、需要予測の精度が高まり、品切れや過剰在庫といった機会損失を防ぐことができます。このように、JANコードは販路拡大と売上向上の強力な手段となります。

業務を効率化できる

JANコードの活用は、商品の個別識別を容易にし、登録や検索作業を迅速化します。これにより、在庫管理や販売実績の把握が正確かつスピーディーに行え、業務の無駄を削減します。販売データの精度向上は、経営判断に必要な情報をタイムリーにもたらし、的確な仕入れ計画や在庫調整を可能にして経営効率を大幅に改善します。さらに、POSシステムやECプラットフォームとの円滑な連携により、複数チャネルでの一元的な商品管理が実現可能。人為的ミスを減少させ、業務プロセス全体の最適化を促進します。

コア業務への人員シフトが可能になる

JANコード導入による商品管理プロセスの自動化は、手作業による登録や検索といった煩雑な作業を大幅に削減し、スタッフの負担を軽減します。これにより生まれた時間的余裕は、顧客サービスの向上や商品開発といった、より付加価値の高いコア業務への注力が可能になります。在庫管理業務の効率化も同様に、人的リソースの最適配分を促進し、人手不足の緩和に貢献します。また各従業員のスキルや適性を活かした戦略的な人材活用を後押しし、企業全体の生産性向上に繋がります。

JANコードを導入する際の注意点

初期費用:導入にはシステムや機器の費用がかかります。

運用体制:正確なデータ入力と管理体制の構築が重要です。

従業員教育:新しいシステムへの慣れと教育が必要です。

既存システムとの連携:既存のPOSや在庫管理システムとの互換性を確認しましょう。

データ品質: 正しい商品情報とJANコードの紐付けが不可欠です。

導入時に初期コストが発生する

JANコード導入時には、いくつかの初期コストが発生します。まず、JANコードの登録申請自体に費用が必要です。また、既存の在庫管理システムの更新や、バーコード読み取り機器の新規導入も不可欠となり、特に多店舗展開している企業にとっては、各拠点での設備投資が大きな負担となる可能性があります。さらに、従業員のトレーニングにかかる時間や、新システムへの移行期間中の一時的な業務効率低下など、目に見えにくいコストも発生し、これらが短期的な収益に影響を与える可能性も考慮する必要があります。

既存システムの再構築が必要となる場合がある

JANコード導入の際、現行の在庫管理システムが対応していない場合、新たなシステムへの移行や大規模なアップグレードが必須となります。これには、既存データの移行や新旧システムの統合に伴うリスクと費用が発生する可能性があります。また、従来のバーコード体系からJANコードへの移行時には、全商品の再ラベリングが必要となるケースも。これは、特に大量の在庫を扱う企業にとって、時間と労力を要する大きな負担となる可能性があります。導入効果とコストのバランスを慎重に検討することが重要です。

運用ルールの標準化が必要

JANコード導入を成功させるには、組織全体での運用ルールの標準化が不可欠です。JANコードの使用方法や管理プロセスを統一するためには、詳細な運用マニュアルの作成と、各部門間の綿密な調整に時間と労力を要します。さらに、作成した新しい運用マニュアルに基づいた教育プログラムを全従業員に対して実施する必要があり、これもまた導入フェーズにおける重要なタスクとなります。これにより、誤った運用を防ぎ、JANコード本来のメリットを最大限に引き出すことができます。

JANコードの作成手順

GS1事業者コードの登録:GS1 Japan(流通システム開発センター)に事業者コードを申請し取得します。

商品アイテムコードの設定:事業者自身が、個々の商品に対してユニークなアイテムコードを設定します。

チェックデジットの算出:設定したコードからチェックデジットを計算します。

バーコード印刷:完成したJANコードをバーコードとして印刷し、商品に表示します。

取引先にJANコードを通知:完成したJANコードを取引先に伝達する必要があります。

①GS1事業者コードを登録する

JANコードを初めて作成する場合、最初に「GS1事業者コード」の登録が必須となります。このコードは、GS1 Japan(一般財団法人 流通システム開発センター)のウェブサイトから登録申請が可能です。登録プロセスでは、企業情報や事業内容に応じた申請料金が発生し、一度登録すれば永続的に使用できるわけではなく、定期的な更新手続きが必要となる点も理解しておくべきです。GS1 Japanのウェブサイトでは、登録方法の詳細な手順や申請に必要な料金、さらに更新に関する情報についても詳しく解説されています。事業者コードは、自社製品の流通をスムーズにするための第一歩であり、正確な情報に基づいて適切に登録・管理することが重要です。

②商品アイテムコードを設定する

商品アイテムコードは、各商品を個別に識別するための極めて重要な番号です。このコードを設定する際には、商品の種類、サイズ、色といった具体的な特性を正確に反映させた固有の識別番号を割り当てることが求められます。例えば、同一の商品名であっても、色やサイズが異なるバリエーションがある場合は、それぞれに全く異なるアイテムコードを割り当てる必要があります。企業は、自社の製品ラインナップ全体を見渡し、独自の基準に基づいて一貫性のある商品アイテムコードを設定することが極めて重要です。これにより、在庫管理システムの精度が大幅に向上し、販売データの正確な把握が可能となるため、効率的な商品管理が実現します。また、将来的な商品展開やシステム連携を考慮し、拡張性のあるコード体系を構築することが望ましいでしょう。

③チェックデジットを計算する

JANコードの最後の1桁(または2桁)に位置するチェックデジットは、他の数字から特定の計算式で導き出される重要な数字です。これは、バーコードのスキャン時やデータ入力時のエラーを即座に発見し、商品情報の正確性を維持する役割を果たします。GS1事業者コードと商品アイテムコードが設定できたら、このチェックデジットを計算することで、ついにJANコードが完成します。チェックデジットの計算方法は、GS1 Japanの公式サイトに計算フォームが記載されており、これを利用すれば簡単に算出可能です。

GS1 Japanのチェックデジット計算フォーム:https://www.gs1jp.org/code/jan/check_digit.html

④JANコードを印刷する

JANコードの印刷は、自社で行うか専門業者に依頼するかの二通りです。どちらの場合も、JIS規格に準拠した高品質が必須です。特に自社印刷では、バーコードの品質(細バーと太バーの比率、紙と印字のコントラスト)が重要で、スキャンエラーを防ぐため専用のプリンターとソフトウェアが必要です。

バーコードプリンターは主に感熱式と熱転写式があり、感熱式は感熱紙を使用しますのでインクリボン不要ですが、擦れや太陽光などで変色することもありますので使用用途に制限があります。また熱転写式は素材に対応したインクリボンを使用することで

耐久性を高め経年変化による劣化に優れてます。オフィスで使うレーザープリンターも可能ですが、精度やコントラストで専用機に劣る場合があります。いずれの印刷方法でも、品質と実用性を確保する配慮が欠かせません。

⑤取引先にJANコードを通知する

JANコードが完成したら、その情報を取引先に正確に伝達し、彼らのシステムへの登録を促すことが極めて重要です。具体的には、商品カタログ、契約書、見積書といった公式文書にJANコードを明記することで、確実な情報共有を図る必要があります。このプロセスは、単なる情報伝達に留まらず、JANコード導入によってもたらされる双方の在庫管理効率化や、より円滑な取引が実現するメリットを取引先に丁寧に説明する機会でもあります。正確かつ迅速な情報共有は、サプライチェーン全体の透明性を高め、ビジネスパートナーとの信頼関係を一層強固にするための重要なステップとなります。

バーコードリーダーの選び方

バーコードシステム導入には、バーコードスキャナやハンディターミナルといった読み取り機器が不可欠です。ここでは、バーコードスキャナの選び方についてポイントを解説します。

1. 読み取るバーコードの種類で選ぶ

バーコードは、大きく分けて2つの種類があります。

- 1次元バーコード:

- 多くの商品に印字されているJANコードなどが代表例です。

- 2次元コード:

- QRコードなどがこれにあたります。 業務で扱うバーコードの種類に合わせて、適切なリーダーを選びましょう。

2. 読み取り方式で選ぶ

バーコードの読み取り方式には、現在主に以下の4種類があります。読み取るバーコードの種類、形状、サイズ、そして使用する環境に応じて最適な読み取り方式を選択することが重要です。

CCD(タッチ)方式

リニアイメージャ-方式

レーザー方式

イメージャー(カメラ)方式

3. 接続方式(インターフェース)で選ぶ

バーコードリーダーをパソコンなどのホスト機器に接続する方法は、大きく分けて「有線接続」と「無線接続」の2種類があります。バーコードを読み取る場所や、接続する機器の種類に合わせて選びましょう。

有線接続(ケーブル)

- USB (HID):パソコンのUSBポートに接続し、キーボードのようにデータが入力されます。

- USB (COM):USBポートを介して、仮想的なシリアル通信としてデータが送られます。

- RS-232C:古いタイプのシリアル通信ポートに接続してデータが入力されます。

- PS/2:DOS/Vパソコンのキーボードポートに接続してデータが入力されます。

無線接続(ワイヤレス)

- Bluetooth (SPP):Bluetoothで接続し、ワイヤレスのシリアル通信としてデータが送られます。

- Bluetooth (HID):Bluetoothで接続し、ワイヤレスキーボードのようにデータが入力されます。

バーコード(JANコード)リーダーの導入事例

日本出版販売株式会社の図書館選書センターでは、選書業務の効率化を図るため、アイメックスのテンキー付きデータコレクター「BW-220CB」を導入しました。従来の紙短冊方式では、書籍のバーコードを一冊ずつ手動で処理していましたが、このシステムにより選書作業がデジタル化され、リアルタイムで予算管理が可能になりました。結果として、作業時間の短縮やミスの軽減が実現され、全体的な業務効率が向上しました。

また、短冊の印刷補充がなくなり、受付から選書リストのプリントアウトまでの時間が激減しました。

これによって空いた時間をお客様のサポートに当てたことにより、利用者へのサービス向上にもつながっています。

まとめ

JANコードに関するこれまでの解説で、皆様にその重要性と活用方法について深くご理解いただけたでしょうか。JANコードは単なる数字の羅列ではなく、商品の個別識別を可能にし、在庫管理の精度向上、レジ業務の効率化、そして人的ミスの削減に大きく貢献します。また、POSシステムやECプラットフォームとの連携により、多岐にわたる販売チャネルを一元的に管理し、業務プロセス全体の最適化を実現する基盤となります。

一口にバーコードと言っても、様々なコード種別や読み取り装置があり、使用する場所や業務内容によって最適な選択肢があることをご理解いただけたかと思います。もし日々の業務の中で、「これをJANコード化すれば効率が上がるのでは?」「入力ミスが減り、無駄がなくなるのでは?」といった疑問や要望がございましたら、ぜひバーコードのプロフェッショナルである私たちにご相談ください。JANコードの基礎から応用まで、皆様のビジネスに最適なソリューションを丁寧にご案内させていただきます。本コラムでは、今後も皆様のお役に立つ情報の発信を続けてまいります。

投稿者プロフィール

- 業界27年のベテラン営業マン兼ライター。

積極的に海外からも良い製品を探してくるが基本的にはモノづくり大好き人間。

投稿者の最新記事

事例紹介2026.02.10【食品工場向け】HACCP対応はタブレットで記録!ペーパーレスで実現する衛生管理

事例紹介2026.02.10【食品工場向け】HACCP対応はタブレットで記録!ペーパーレスで実現する衛生管理 事例紹介2026.02.09【物流担当者必見】誤出荷を根絶するバーコード検品システムの仕組み

事例紹介2026.02.09【物流担当者必見】誤出荷を根絶するバーコード検品システムの仕組み 基礎知識2026.01.22【医療従事者向け】GS1バーコードの基礎知識とPMDA対応について詳しく解説!

基礎知識2026.01.22【医療従事者向け】GS1バーコードの基礎知識とPMDA対応について詳しく解説! 基礎知識2026.01.22【必読】医療安全管理者向け!3点照合システムとバーコード運用の基礎

基礎知識2026.01.22【必読】医療安全管理者向け!3点照合システムとバーコード運用の基礎