【初級編】IoTデバイスとは?基本から活用事例まで徹底解説!

「IoT」という言葉をニュースや雑誌で目にする機会が増えましたが、「具体的にどんなもので私たちの生活にどう役立つのかよくわからない」と感じていませんか?IoTデバイスは、もはや一部の専門家だけのものではありません。スマートスピーカーやウェアラブルウォッチなど、すでに私たちの生活に深く浸透し始めています。この記事では、IoTデバイスの基本的な仕組みから、家庭やビジネスでの具体的な活用事例、そして導入する際の選び方や注意点まで、誰にでも分かりやすく解説します。未来だと思っていた便利な生活は、もうすぐそこです。

目次

IoTデバイスとは?基本をわかりやすく解説

最近よく耳にする「IoTデバイス」。言葉は知っていても、その実態はよくわからないという方も多いのではないでしょうか。この章では、IoTの基本的な考え方からデバイスがどのように機能するのか、その仕組みまでを初心者の方にも理解しやすいように丁寧に解説していきます。IoTデバイスは、私たちの生活やビジネスを根底から変える可能性を秘めた、今最も注目すべきテクノロジーの一つです。まずはその核心となる部分をしっかりと押さえていきましょう。

そもそも「IoT(モノのインターネット)」って何?

モノがインターネットに繋がると何が変わる?

これまでインターネットといえば、パソコンやスマートフォンといった通信機能を持つ機器が主役でした。しかし、IoT(Internet of Things)の世界では、テレビやエアコン、自動車、工場の機械、さらにはドアの鍵に至るまで、今までインターネットとは無縁だった様々な「モノ」が主役となります。これらのモノにセンサや通信機能を持たせ、インターネットに接続することで、モノの状態を遠隔地からリアルタイムで把握したり、操作したりすることが可能になるのです。例えば、外出先から自宅のエアコンのスイッチを入れる、農場の土壌の状態をオフィスで確認して水やりを指示する、といったことが実現します。これにより、私たちの生活はより便利で快適になり、ビジネスにおいては生産性の向上や新たなサービスの創出に繋がるのです。

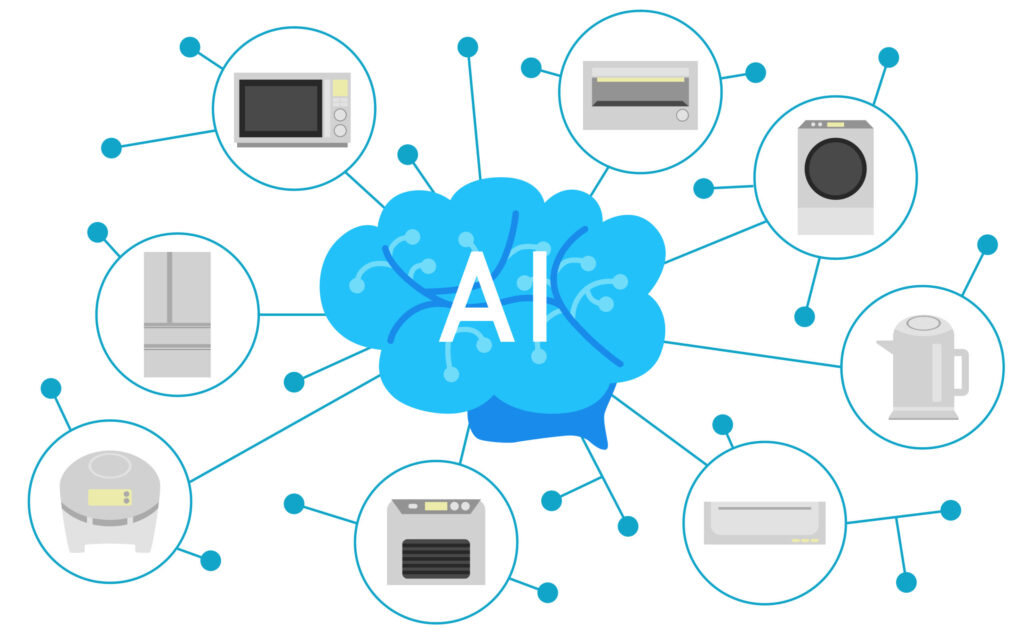

「IoT」と「AI」の関係性

IoTとAI(人工知能)は、しばしばセットで語られる技術です。IoTデバイスが「モノ」から情報を収集する「感覚器官」だとすれば、AIはその集められた膨大な情報(ビッグデータ)を分析し、最適な判断を下す「頭脳」の役割を果たします。例えば、スマート工場の例を考えてみましょう。IoTデバイスであるセンサが生産ラインの機械の振動や温度を常に監視し、データを収集します。AIは、そのデータを分析し、「通常とは異なるパターン」を検知すると、「故障の兆候がある」と判断し、メンテナンスを促します。このように、IoTでデータを集め、AIで分析・判断するという連携プレーによって単にモノを操作するだけでなく、未来予測や自動制御といった、より高度で付か価値の高い機能を実現することができるのです。

IoTデバイスの基本的な仕組み

4つの構成要素(デバイス、センサ、ネットワーク、アプリケーション)

IoTシステムは、大きく分けて4つの要素で構成されています。まず一つ目は、物理的な「モノ」であるデバイス本体です。これには、家電製品や自動車、工場の機械などが含まれます。二つ目は、モノの状態をデータとして取得するためのセンサです。温度、湿度、光、動きなどを検知し、デジタル情報に変換します。三つ目は、センサが取得したデータを送るためのネットワークです。Wi-FiやBluetoothやLPWA(Low Power Wide Area)といった無線通信技術が主に利用されます。そして最後に、集められたデータを処理し、ユーザに価値ある情報として提供したり、デバイスを制御したりするためのアプリケーションです。この4つの要素が連携し合うことで、IoTの便利なサービスが成り立っています。

センサが取得するデータの種類

IoTデバイスの「五感」ともいえるセンサは、実に多種多様なデータを取得することができます。例えば、温度センサや湿度センサは、部屋の快適な環境づくりや農作物の生育管理に役立ちます。加速度センサは、モノの動きや傾きを検知し、ウェアラブルデバイスでの活動量測定や、機械の異常振動の検知に利用されます。光センサは、周囲の明るさに応じて照明を自動で調整したり、人感センサは、人の存在を検知してエアコンや防犯システムを作動させたりします。この他にも、GPSによる位置情報、カメラによる画像情報、マイクによる音声情報など、目的に応じて様々なセンサが使い分けられています。これらのセンサが収集したデータが、IoTサービスの価値の源泉となるのです。

【身近な例】私たちの生活を豊かにするIoTデバイスの種類

IoTデバイスは、もはや未来の技術ではなく、私たちの生活のすぐそばに存在しています。この章では、特に私たちの日常生活を豊かにしてくれる身近なIoTデバイスに焦点を当て、具体的な種類とその活用シーンを紹介します。スマートホームを実現する家電から、日々の健康管理をサポートしてくれるガジェット、そして安全で快適な移動を可能にする技術まで。これらのデバイスが、いかに私たちの暮らしを便利で楽しいものに変えてくれるのか、その魅力を存分に感じてください。

家庭で活躍するスマートホームデバイス

スマートスピーカーとスマートリモコン

スマートホーム化の第一歩として、最も手軽に導入できるのがスマートスピーカーでしょう。「OK、Google」「アレクサ」といった呼びかけで、音楽を再生したり、今日の天気を教えてくれたりするだけでなく、他のIoTデバイスを操作するハブ(司令塔)としての役割も果たします。一方、スマートリモコンは、赤外線で操作する従来の家電(テレビ、エアコン、照明など)をスマートフォンやスマートスピーカーから操作可能にする優れものです。この二つを組み合わせれば、声一つで家中の家電をコントロールできるようになります。「行ってきます」の一言でテレビと照明が消え、エアコンがオフになる、そんな未来的な生活が簡単に実現するのです。

スマート照明とスマートロック

スマート照明は、スマートフォンやスマートスピーカーを使って、照明のオン・オフはもちろん、明るさや色を自由自在に変えることができます。朝は太陽光に近い白い光でスッキリと目覚め、夜は暖色系の光でリラックスするなど、生活シーンに合わせた空間演出が可能です。また、タイマー機能を使えば、旅行中の防犯対策として、決まった時間に照明を自動で点灯・消灯させることもできます。スマートロックは、物理的な鍵を使わずに、スマートフォンやICカード、暗証番号などでドアの施錠・解錠ができるデバイスです。オートロック機能で鍵の閉め忘れを防いだり、外出先から施錠状態を確認したりできるため、防犯性が大幅に向上します。家族や友人に一時的な合鍵を発行することもでき、鍵の受け渡しの手間も省けます。

健康管理をサポートするウェアラブルデバイス

スマートウォッチと活動量計

腕に装着するだけで日々の健康状態を可視化してくれるのが、スマートウォッチや活動量計です。歩数や消費カロリー、移動距離といった基本的な活動データはもちろん、心拍数や血中酸素レベル、ストレスレベルなどを24時間自動で記録してくれます。スマートフォンと連携させることで、詳細なデータをグラフで確認したり、運動の目標を設定したりすることも可能です。最近のモデルでは、転倒検知機能や心電図機能など、より高度なヘルスケア機能を搭載したものも増えています。日々の活動を記録することで健康への意識が高まり、運動を習慣化するきっかけにもなるでしょう。生活に溶け込むデザイン性の高い製品も多く、ファッションアイテムとしても楽しめます。

睡眠トラッカーとスマートリング

質の高い睡眠は、健康的な生活を送る上で欠かせません。睡眠トラッカーは、睡眠中の体の動きや心拍数などを計測し、眠りの深さや時間、サイクルを分析してくれるデバイスです。専用の機器をベッドサイドに置くタイプや、スマートウォッチに搭載されている機能など、様々な形態があります。自分の睡眠パターンを客観的に把握することで、「寝る前にスマートフォンを見るのをやめる」「就寝時間を一定にする」といった具体的な改善策に繋げることができます。また、最近では指輪型のスマートリングも登場し、より手軽に、かつ高精度に睡眠や健康状態をモニタリングできるようになりました。邪魔にならず24時間装着し続けられるのが大きな魅力です。

移動をスマートにするコネクテッドカー

事故防止や渋滞緩和への貢献

コネクテッドカーとは、常時インターネットに接続された自動車のことです。GPSや各種センサから得られる車両の位置情報や走行データを活用し、より安全で快適な運転をサポートします。例えば、前方を走る車と通信し、急ブレーキがかけられた際に後続車に警告を発することで、追突事故のリスクを低減します。また、多くの車から収集した走行データをクラウド上で分析し、リアルタイムの交通状況や最適なルートをドライバに提供することで、渋滞の緩和にも貢献します。万が一事故が発生した際には、自動で緊急通報するシステムも搭載されており、ドライバの安全を多角的に守る重要な役割を担っています。

車内エンターテイメントの進化

コネクテッドカーは、移動中の車内空間をより楽しく、快適なものへと進化させます。従来のカーナビが単に道案内をするだけのものだったのに対し、コネクテッドカーはインターネットを通じて常に最新の地図情報に更新されるため、新しい道路や店舗情報にも即座に対応します。また、AIアシスタントを搭載し、音声操作で音楽ストリーミングサービスを再生したり、近くのレストランを検索・予約したりすることも可能です。後部座席のディスプレイで動画コンテンツを楽しむこともでき、長距離ドライブでも同乗者を退屈させません。将来的には、自動運転技術と組み合わせることで、車は単なる移動手段から、移動するエンターテイメント空間やオフィス空間へとその価値を変えていくでしょう。

【ビジネス変革】産業分野におけるIoTデバイスの活用事例

IoTデバイスが活躍する舞台は、私たちの家庭だけにとどまりません。むしろ、その真価は産業分野においてこそ発揮されると言えるでしょう。製造業から農業、医療に至るまで、様々なビジネスの現場でIoTデバイスが導入され、従来では考えられなかったような業務効率化や新たな価値創造を実現しています。この章では、ビジネスの世界を大きく変革しているIoTデバイスの具体的な活用事例を、業界別に詳しく見ていきましょう。

製造業の効率化を実現する「スマート工場」

予知保全によるダウンタイム削減

製造業における長年の課題の一つが、生産ラインの機械が突然故障することによる生産停止(ダウンタイム)でした。これに対し、IoTデバイスを活用した予知保全が大きな効果を上げています。工場の機械に振動センサや温度センサを取り付け、稼働データを常時収集・監視します。そのデータをAIが分析し、故障に繋がる微細な異常の兆候を検知すると、本格的な故障が発生する前にアラートを発します。これにより、計画的にメンテナンスを行うことが可能となり、突然のダウンタイムを大幅に削減できるのです。結果として、生産性の向上はもちろん、部品交換の最適化によるメンテナンスコストの削減にも繋がります。

生産ラインのリアルタイム監視

スマート工場では、生産ラインのあらゆる場所にIoTデバイスが設置され、稼働状況がリアルタイムで「見える化」されています。各工程の進捗状況、機械の稼働率、製品の品質データなどが常に収集され、管理者はオフィスにいながらにして工場全体の状況を正確に把握できます。もしどこかでトラブルが発生すれば、即座に検知し、遠隔操作で対応することも可能です。さらに、収集したビッグデータを分析することで、生産プロセスにおけるボトルネックを特定し、改善に繋げることもできます。熟練技術者の経験や勘に頼っていた部分をデータに基づいて管理することで、品質の安定化と生産効率の最大化を図ることができるのです。

農業の未来を変える「スマート農業」

センサによる農作物管理の自動化

農業は、天候などの自然条件に大きく左右される上、担い手の高齢化や人手不足といった課題を抱えています。こうした課題を解決する切り札として期待されているのが、IoTを活用したスマート農業です。畑やビニールハウスに温度、湿度、土壌水分量などを計測するセンサを設置し、データをクラウドに集約します。これにより、農作物の生育に最適な環境を常に維持することが可能になります。例えば、土が乾いたら自動で水やりシステムが作動したり、ハウス内の温度が高くなったら換気扇が回ったりと、これまで人の手で行っていた作業を自動化できます。これにより、省力化と同時に、作物の品質向上や収穫量の増加が期待できます。

ドローンを活用した農薬散布

広大な農地での農薬散布は、非常に手間と時間がかかる重労働でした。スマート農業では、GPSやカメラを搭載したドローンがその役割を担います。事前に設定したルートに従って、ドローンが自動で飛行し、必要な場所にだけピンポイントで農薬を散布します。これにより、作業時間を大幅に短縮できるだけでなく、農薬の使用量を最小限に抑えることができるため、コスト削減と環境負荷の低減にも繋がります。さらに、ドローンに搭載された特殊なカメラで撮影した画像を分析することで、作物の生育状況や病害虫の発生を広範囲にわたって把握することも可能になり、より精密な農業管理が実現します。

医療現場を支える「スマートヘルスケア」

遠隔診療とバイタルデータの常時監視

高齢化が進む社会において、医療の効率化は喫緊の課題です。IoTはスマートヘルスケアという形で、この課題解決に貢献しています。例えば、患者の自宅に血圧計や心電図計などのIoTデバイスを設置し、測定されたバイタルデータ(生体情報)を自動で病院のシステムに送信します。医師は、わざわざ患者が来院しなくても、遠隔で健康状態を常にモニタリングでき、異常があればすぐに対応することが可能です。これにより、通院が困難な高齢者や、遠隔地に住む人々の健康を見守ることができます。また、ビデオ通話機能と組み合わせることで、オンラインでの遠隔診療も実現し、患者と医療従事者双方の負担を軽減します。

ウェアラブルデバイスによる予防医療

スマートウォッチなどのウェアラブルデバイスは、個人の健康管理だけでなく、予防医療の分野でも大きな役割を果たし始めています。24時間365日、心拍数や睡眠、活動量といったデータを継続的に収集することで、本人も気づかないような体調の微妙な変化や、病気の初期症状を捉えることができる可能性があります。収集されたデータは、個人の同意のもとで医療機関と共有され、医師が生活習慣の改善をアドバイスしたり、病気の早期発見・早期治療に繋げたりすることが期待されています。一人ひとりが自身の健康データを活用し、病気になる前にリスクを管理する「個別化予防医療」の実現も、そう遠い未来ではないかもしれません。

IoTデバイス導入前に知っておきたい!選び方と注意点

IoTデバイスがもたらす利便性や可能性を理解したところで、次はいよいよ導入のステップです。しかし、多種多様な製品が市場に出回る中、「何を基準に選べば良いのかわからない」「セキュリティは大丈夫?」といった不安を感じる方も少なくないでしょう。この章では、自社の目的や個人のライフスタイルに最適なIoTデバイスを選ぶための具体的なポイントと、安全に利用するために必ず知っておくべき注意点について、詳しく解説していきます。

目的別に見るIoTデバイスの選び方

「何を解決したいか」を明確にする

IoTデバイスを選ぶ上で最も重要なことは、「そのデバイスを使って、どんな課題を解決したいのか、何を実現したいのか」という目的を明確にすることです。例えば、家庭で導入する場合、「鍵の閉め忘れの不安を解消したい」のであればスマートロック、「日々の健康管理を楽にしたい」のであればウェアラブルデバイスが候補になります。ビジネスで導入する場合も同様で、「工場のダウンタイムを削減したい」なら予知保全システム、「農作業を効率化したい」なら農業用センサやドローンが考えられます。目的が曖昧なまま、ただ流行っているからという理由で導入してしまうと、結局使わなくなってしまったり、期待した効果が得られなかったりする可能性があります。まずは目的を具体的に書き出すことから始めましょう。

既存のシステムとの互換性を確認する

特に複数のIoTデバイスを連携させて使いたいと考えている場合、それぞれの製品間の互換性は必ず確認すべき重要なポイントです。例えば、スマートホームを構築する際、あるメーカのスマートスピーカーで、別のメーカのスマート照明を操作できるかどうか、といった点です。Appleの「HomeKit」、Googleの「Google Home」、Amazonの「Alexa」など、各社が提供するプラットフォームに対応しているかどうかを製品仕様で確認しましょう。ビジネスシーンでも同様に、新しく導入するIoTシステムが、既存の業務システムやネットワーク環境とスムーズに連携できるかは、導入後の運用を大きく左右します。事前にメーカや販売店に問い合わせ、十分な確認を行うことが失敗しないための鍵となります。

無線通信技術の種類と特徴

Wi-Fi、Bluetooth、LPWAの違い

IoTデバイスがインターネットに接続するためには、無線通信技術が不可欠です。代表的なものに、Wi-Fi、Bluetooth、そしてLPWA(Low Power Wide Area)があります。Wi-Fiは通信速度が速く、大容量のデータをやり取りするのに適していますが、消費電力が大きく、通信距離も比較的短いという特徴があります。スマートスピーカーやネットワークカメラなど、電源に常時接続されているデバイスでよく利用されます。Bluetoothは、近距離のデバイス同士を接続するのに使われ、消費電力が少ないのが利点です。イヤホンやマウスなどでお馴染みですが、IoTではスマートフォンとウェアラブルデバイスの連携などに活用されます。LPWAは、その名の通り「低消費電力で広範囲」をカバーできる通信技術で、農業用センサなど、電源の確保が難しく、少量のデータを長距離伝送する必要がある場合に最適です。

用途に応じた最適な通信規格の選び方

どの通信規格を選ぶべきかは、IoTデバイスの用途によって決まります。高画質な映像をリアルタイムでストリーミングしたいネットワークカメラのような場合は、高速なWi-Fiが必須です。一方で、スマートフォンと連携させて通知を受け取ったり、健康データを同期したりするスマートウォッチであれば、低消費電力なBluetoothが適しています。そして、山間部の農地や広大な工場など、Wi-Fiが届かず、電源の確保も難しい場所で、センサから少量のデータを定期的に収集したい場合には、LPWAがその真価を発揮します。デバイスの設置場所、電源の有無、通信するデータ量、通信距離といった条件を総合的に考慮し、それぞれの特徴を理解した上で、最も適した通信規格を採用している製品を選ぶことが重要です。

セキュリティリスクと今すぐできる対策

不正アクセスや情報漏洩のリスク

IoTデバイスがインターネットに繋がるということは、常にサイバー攻撃の脅威に晒される可能性があることを意味します。悪意のある第三者によってデバイスが乗っ取られ、ネットワークカメラの映像を盗み見られたり、スマートロックを不正に解錠されたりする危険性があります。また、デバイスを通じて家庭内のWi-Fiネットワークに侵入され、パソコンに保存されている個人情報や企業の機密情報が盗まれるといった、より深刻な被害に繋がる可能性も否定できません。特に、ヘルスケアデバイスが収集する個人の健康情報や、コネクテッドカーの位置情報といったプライバシー性の高いデータが漏洩した場合のリスクは計り知れません。利便性の裏側には、こうしたセキュリティリスクが常に存在することを認識しておく必要があります。

パスワードの強化とファームウェアの更新

こうしたリスクから身を守るために、ユーザ自身ができる対策がいくつかあります。まず最も基本的かつ重要なのが、パスワードの強化です。初期設定の簡単なパスワードをそのまま使い続けるのは非常に危険です。推測されにくい、長く複雑なパスワードに変更しましょう。次に重要なのが、ファームウェアの更新です。ファームウェアとは、デバイスを制御するためのソフトウェアのことで、メーカはセキュリティ上の脆弱性が見つかると、それを修正するための更新プログラムを配布します。スマートフォンのアプリと同様に、常に最新の状態に保つことで、既知の脅威からデバイスを守ることができます。この二つの対策を徹底するだけでも、セキュリティレベルは大幅に向上します。便利で快適なIoTライフを安全に楽しむために、これらの対策を必ず実践しましょう。

まとめ

本記事では、IoTデバイスの基本から具体的な活用事例、選び方、セキュリティ対策までを網羅的に解説しました。IoTとは「モノのインターネット」であり、あらゆるモノがネットに繋がることで、遠隔操作やデータ収集が可能になります。家庭ではスマートホーム化で生活を豊かにし、ビジネスではスマート工場やスマート農業によって生産性を劇的に向上させます。導入の際は、「何を解決したいか」という目的を明確にし、既存システムとの互換性を確認することが重要です。また、安全に利用するためには、パスワードの強化とファームウェアの定期的な更新が不可欠です。この記事を参考に、あなたの生活やビジネスにIoTデバイスを取り入れ、その利便性を実感してみてください。その他のコラムはこちらから。

投稿者プロフィール

- 業界27年のベテラン営業マン兼ライター。

積極的に海外からも良い製品を探してくるが基本的にはモノづくり大好き人間。

投稿者の最新記事

事例紹介2026.02.10【食品工場向け】HACCP対応はタブレットで記録!ペーパーレスで実現する衛生管理

事例紹介2026.02.10【食品工場向け】HACCP対応はタブレットで記録!ペーパーレスで実現する衛生管理 事例紹介2026.02.09【物流担当者必見】誤出荷を根絶するバーコード検品システムの仕組み

事例紹介2026.02.09【物流担当者必見】誤出荷を根絶するバーコード検品システムの仕組み 基礎知識2026.01.22【医療従事者向け】GS1バーコードの基礎知識とPMDA対応について詳しく解説!

基礎知識2026.01.22【医療従事者向け】GS1バーコードの基礎知識とPMDA対応について詳しく解説! 基礎知識2026.01.22【必読】医療安全管理者向け!3点照合システムとバーコード運用の基礎

基礎知識2026.01.22【必読】医療安全管理者向け!3点照合システムとバーコード運用の基礎